رياح جديدة لا تبعث على الإطمئنان تهبّ على حوض المتوسط. فما كانت تبديه أوروبا من قلق بشأن حقوق المهاجرين من وراء الخطاب الشعبوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، باتت هي نفسها اليوم في قلب المعمعة.

فالملاحظ أنّ هناك إتجاه تدريجي لدول الإتحاد الأوروبي نحو إستبدال "الجوار الأوروبي" والتركيز أكثر فأكثر على العلاقات الثنائية، إذ تتسابق دول الإتحاد إلى فرض إتفاقات منفردة لمعضلة الهجرة عبر المتوسط، حيث خصّصت إيطاليا صندوقا بقيمة 200 مليون يورو موجهة في مرحلة أولى لمساعدة دول تونس ومصر والنيجر في مكافحة الهجرات السرية، بينما تبحث ألمانيا مع دول الجنوب مقترح تركيز مخيمات للاجئين على أراضيها أو أي حلول أخرى لكبح موجات اللجوء إلى أوروبا.

يحصل كل هذا الضغط في ظل قفز وقح عن كل التعهدات المعلنة في إعلان برشلونة والإتحاد من أجل المتوسط والجوار الأوروبي.

يلقي اليوم قادة أوروبا وأحزابها بكل تلك الشراكات خلف ظهورهم ليبدأ الحديث علنا عن إمكانية تعميم إتفاق الهجرة الموقع مع تركيا لردّ اللاجئين على أعقابهم على أطراف أوروبا، مع باقي الجيران ومن بينهم دول شمال إفريقيا.

لكن الإتفاق الذي وُصف لدى المعارضة داخل ألمانيا بـ"الإتفاق القذر"، يضع عمليا مشروع الشراكة بين دول الضفتين موضع شك ويكشف عن نفاق مخيّب للآمال في ظل نزوع أوروبي إلى عقد تعاون مشروط في المستقبل مع جيرانها وشركائها الإستراتيجيّين.

وعملا بهذه القاعدة يجري الحديث مثلا عن مساعدات تنموية مشروطة مع الديمقراطية الناشئة في تونس لدفعها إلى أن تكون قاعدة خلفية للاجئين والمهاجرين الذين يتم إعتراضهم في حوض المتوسط، مع كل ما تعانيه الدولة الصغيرة من صعوبات مرافقة للإنتقال السياسي ومكافحة الإرهاب، بجانب الإتجاه إلى تصنيفها كبلد منشأ أو عبور "آمن" مع أن هذا يتعارض بحسب منظمات حقوقية مع المعايير المضمنة في القانون الأوروبي.

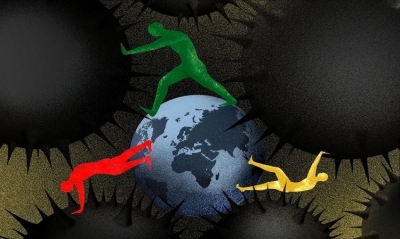

في كل الحالات تفقد هذه الخطط والبرامج الحمائية المشددة للأوروبيّين ضد جيرانهم، أي معنى لسياسات الجوار الأوروبي، وهي خطط لا تنسف إتفاقات الشراكة السابقة فحسب وإنما توجّه طعنة رمزية للملايين من المهاجرين الذين ساهموا في إعادة بناء الإقتصادات الأوروبية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وتوجّه لهم ولفروعهم في بلد المنشأ رسالة سيئة.

لقد حصلت في الماضي هجرات سابقة منظمة إلى أوروبا، مثال برنامج "عمال ضيوف" إلى ألمانيا. وكان للعمال المغاربة دور مهمّ في إعادة بناء تلك الإقتصادات المنهكة والمفتقدة لليد العاملة. ولم تطرح منذ بداية تلك الهجرات في ستينات القرن الماضي وحتى نهاية الألفية الثانية على الأقل، أي أزمة مع الجيل الأوّل من المهاجرين عدا مسائل الإندماج مع أنهم تحولوا إلى مواطنين فاعلين في تلك الدول.

والسؤال الآن هو ما إذا كان يتعين على الأجيال اللاحقة من المهاجرين ودول المنشأ جنوب المتوسط، تحمل تبعات سياسة الأبواب المفتوحة مع مناطق النزاعات في الشرق الأوسط والتي مهدت لتوافد مئات الآلاف من اللاجئين، أعقبتها لاحقا ضربات إرهابية دامية هزّت عواصم أوروبية وأخرى في المنطقة العربية في آن واحد.

تتغافل أوروبا عمدا عن حقيقة أنّ الإرهاب بقدر ما هو صناعة دولية فهو تهديد دولي لا يميّز بين المجتمعات الغربية والإسلامية. وإلقاء هذه الحرب على عاتق المسلمين لوحدهم فيه الكثير من التفصي من المسؤوليات.

يمكن النظر بشكل لا يحتاج إلى تأويل، قبل فترة إندلاع الثورات العربية، كيف إمتزجت السياسات الأوروبية في علاقاتها مع دول الجنوب طوال تلك الفترة بخطاب مزدوج، الأوّل يسوق لنشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية الحزبية وتعزيز المجتمعات المدنية، بينما يقوم الجانب العملي لتلك السياسة على التعاون الوثيق مع أنظمة قمعيّة فاسدة ومقيّدة للحريات.

لقد أثبتت أوروبا أكثر من مرة في مثل هذه الأوقات أنها أبعد ما يكون عن شراكة رابح- رابح. ومثل تونس وباقي المنطقة فإن الشعور المتداول الآن هي خيبة الأمل ولكن أيضا شعور بالحاجة إلى مراجعة "الجوار الأوروبي" برمّته على قاعدة المصلحة الوطنية أولا، وهو ما يفرض كشف حساب شامل تحدّد فيه المسؤوليات والإلتزامات بين دول الفضاء الأورومتوسطي، ولا يستثني منه تاريخ أوروبا الإستعماري في المنطقة وتبعاته على دول الجنوب حتى اليوم.

- طارق القيزاني : إعلامي و مراسل وكالة الأنباء الألمانية بتونس